L’igrometro a capello

2 May 2022

Tutti i grandi scienziati hanno iniziato da qualche parte. Anche i premi Nobel per la Fisica. E Io iniziai così ...

Avevo 13 anni quando un amico di mio padre (un certo Isidoro Pepe, pace all'anima sua) mi regalò tre libri per la scuola media, di quelli zeppi di figure fatte a mano e di illustrazioni colorate.

Per la maggior parte dei miei compagni, quelli erano tre libri qualsiasi, ma per me, avido di Scienza quale ero, sarebbero diventati tre bibbie.

In quei magnifici libercoli, che spaziavano con aurea presunzione su tutto lo scibile umano, dalla Fisica all’Anatomia, dalla Biologia alla Meteorologia e chi più ne ha più ne metta, io affondai le mani con l’entusiasmo che solo un ragazzo può avere.

Spesso i giornalisti, al termine delle mie conferenze, mi chiedono: come nasce l’inclinazione per alcune discipline e l'antipatia per altre?

Beh, prendiamo la biologia: con questa scienza io ebbi sfortuna fin dall'inizio e anche adesso, quando penso alle ore passate a guardare al microscopio un impasto di fango e di acqua putrida senza che mai un’ameba o almeno un paramecio si facesse vedere, ancora mi viene da ridere.

Ma col secondo volume, la Fisica, le cose cambiarono completamente.

In questa parte del Corso vi erano descritti, e con una certa minuzia, una gran quantità di strumenti straordinari, a dir il vero assai più facile a comprarli già fatti che a farseli da sè, quali: barometri a membrana, termometri a lamina metallica, microscopi a goccia d’acqua, camere di proiezione a scatola di cartone, insomma... tutta una serie di marchingegni strabilianti, di cui io godevo già pronunciandone i nomi e che l’Autore del libro, un uomo indubbiamente eccezionale, assicurava facilissimi da costruire col solo materiale che uno può reperire nel ripostiglio di casa sua.

Nel corso di parecchi di mesi (il mio inizio non fu soltanto travagliato, ma anche piuttosto lungo ...) io provai a fabbricarli tutti e parecchi funzionarono, se la memoria non mi inganna.

Naturalmente l’Autore, il quale aveva sicuramente aggiunto le figure degli esperimenti per rendere più comprensibili e meno astratte le spiegazioni, non avrebbe mai immaginato che un bel giorno un giovane pazzo avrebbe cercato di realizzarli per davvero.

La maturità è anche misura e ponderatezza e ciò che oggi mi è evidente, e cioè che ci sono macchine destinate per principio a non funzionare, ieri mi sarebbe sembrato ripugnante.

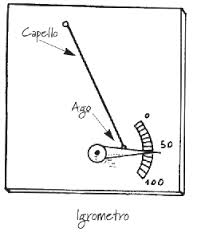

Il caso dell’igrometro a capello è, sotto tutti gli aspetti, emblematico.

Questo strumento, nelle mie speranze e secondo quanto le immagini del libro mostravano, avrebbe dovuto misurare l’umidità dell’aria, una cosa che mi parve subito degna di essere perseguita con la massima tenacia, non solo per il suo valore formativo, ma anche e soprattutto per la sua indubbia utilità pratica.

Il principio costruttivo era semplice: su un pezzo di compensato rettangolare avrei dovuto montare tutta una serie di giunti e a questi appendere un lungo capello con un peso all’estremità.

Mediante un facile manovellismo, nella cui tecnica ormai ero parecchio pratico, si collegava al capello una lancetta e si fissava al compensato una scala graduata di forma semicircolare: il capello, variando la sua lunghezza a seconda dell'umidità, avrebbe mosso la lancetta, la quale avrebbe permesso di musurare l'effetto.

Il libro diceva che lo strumento andava tarato, cosa che avrei fatto certamente in seguito, non appena avessi capito di che cavolo si trattasse.

Era la prima volta che nel progetto compariva un componente così insolito quale un capello umano.

Fu una cosa che mi affascinò subito anche perché, inutile nasconderlo, di questa meravigliosa proprietà, e che cioè i capelli si allungano col vapor d’acqua, io non avevo mai sentito dir nulla, eppure ero uno che leggeva.

Feci, perciò, qualche esperienza preliminare con un paio di capelli dei miei.

Sapevo molto bene che un esame introduttivo del problema, anche se rallenta il progetto, può evitare grosse catastrofi.

Alle prime prove, così, a mano, i miei capelli non si allungavano affatto, o si allungavano meno di quanto mi aspettassi.

Bisogna anche dire che allora, per i maschietti, si usava un taglio parecchio radicale, il cosiddetto taglio All’Umberto e, tranne che in qualche punto, evidentemente per distrazione del barbiere, nessuno dei miei capelli superava i due centimetri di lunghezza.

Fu ben presto chiaro, infatti, che capelli più lunghi si sarebbero allungati di più, a motivo di universali leggi di proporzionalità. Questo nel libro non c’era scritto, ma fu una ovvia estensione della teoria. Semprecchè, sia chiaro!, io non avessi capito male e il capello, invece di allungarsi, si sarebbe dovuto accorciare. Lo so, lo so: non era un dubbio di poco conto, ma dovetti metterlo da parte e rimandare la verifica a tempi migliori.

Messo a punto il manovellismo e tutta la parte meccanica solidale con la scala graduata, mi occorreva il capello.

Chi, fra le persone di casa, aveva capelli abbastanza lunghi per i miei scopi? Una donna, certamente.

Non avendo mai avuto sorelle, la risposta era una sola: Alba, il cui nome era una promessa, e cioè la mia preziosa genitrice che già altre volte, con spirito di abnegazione e sublime sacrificio, aveva collaborato alle mie costruzioni.

Con un pensiero volto ad Archimede, il grande Siracusano, protettore di tutti i geni, e un pensiero volto a Madame Curie, che era pure lei una donna, il pomeriggio del 28 aprile 1973 affrontai mia madre, l’ultima erede di una grande famiglia di contadini installatasi in quelle terre almeno 10 secoli prima.

Accortasi che da tempo fissavo la sua corvina chioma con interesse quasi contro natura, ad un certo punto mia madre mi disse: “E adesso, cosa vuoi?”. Ella infatti mi conosceva a fondo e sapeva che io non guardo mai in quel modo per nulla.

Le esposi il mio progetto, ma senza entrare troppo nei dettagli. Parlai per circa 20 minuti, forse troppo. Ma volli evitare i termini che potessero sembrarle eccessivamente tecnici e, per far ciò, dovetti usare molte perifrasi.

Tranne che in qualche punto, mia madre mi ascoltò con attenzione e interesse, dall’inizio alla fine. Quand’ebbi finito, mia madre alzò lo sguardo verso l'incollatura tra i muri e i soffitti, e mi disse:

“Che c’entra adesso l’umidità? Ma quando mai questa casa è stata umida?”

“Mammà”, le dissi io, “io non devo misurare questa umidità. Io devo misura l'umidità in generale. Tu dammi il capello e non ti preoccupare”.

Avutolo, corsi subito giù, nel mio munitissimo laboratorio, con l’esile componente ben stretto tra il pollice e l’indice nella mano e, senza frapporre indugi, cominciai subito ad installarlo nella posizione prevista.

Ma da qualche parte era scritto che le mie fatiche dovevano essere ben più grandi, e così molti capelli spezzai quel pomeriggio e molti di più andarono persi tra i miei martelli e i miei cacciavite.

“Adesso basta!”, urlò mia madre ad una mia ennesima richiesta di capelli.

“Quelli mi fanno male quando li tiro, lo vuoi capire o no? E fatteli dare da nonna”.

“Quelli di nonna non vanno bene”, replicai io, che avevo previsto l’obiezione, “a me servono capelli giovani, sensibili. Quelli di nonna non si allungano neanche con la morsa”.

Io, che più volte in passato avevo prelevato parti elettriche non essenziali da radio perfettamente funzionanti per impiegarle nelle mie invenzioni, ero preparato al fatto che i maggiori ostacoli all’impresa sarebbero provenuti dal componente a più alto contenuto umano dell’intero apparato, ma che proprio mia madre si fosse rifiutata di collaborare, questo non l’avrei mai creduto!

“Va' da zia Nina, che è giovane, e vedi che i capelli te li dà”, concluse mia madre, andandosene.

Mia zia Nina, accanita lettrice di fotoromanzi, abitava allora poco sotto la nostra casa e, sebbene non di ottima colorazione, aveva buoni capelli. Certo, potendo scegliere, avrei preferito capelli di color nero e non castano, colore questo indubbiamente meno intonato al resto delle parti metalliche.

Di igrometri e di umidità mia zia non volle sentir nulla e fu molto meglio così, perbacco.

Fatto sta che a tarda sera io avevo finalmente tra le mani i tanto agognati capelli di zia Nina.

Una vera meraviglia: lunghi e robusti come fil di ferro.

Sotto la tenue luce di una candela, mi misi all’opera colmo di trepidazione.

Verso le 22.30, al quindicesimo storico tentativo, dopo aver svenato di capelli tutte le donne della famiglia, l’impresa riuscì e il capello penzolava, intero, dal giunto principale.

Non sarebbe corretto esagerare i miei meriti, soprattutto a questa distanza, ora che non possono più essere provati, ma, in tutta sincerità, non credo che Edison, quando montò il fragile filo carbonizzato nel bulbo della prima lampadina elettrica della storia, faticò quanto faticai io con quel benedetto capello.

In quel momento, pensai a Enrico Fermi, pensai a Rasetti, a Emilio Segre, e avrei voluto anch’io un fiasco di Chianti per apporvi sopra le firme, la mia, quella di mia madre, quella di mia zia e, perché no, anche quella di mia nonna, se le fosse riuscito di farne una dignitosa (1).

“Non mi resta che tararlo, ora”, dissi, pieno di commozione.

Il testo, su questo punto, era piuttosto nebuloso. Recitava pressappoco così: per tarare la scala dell'igrometro a capello, esporre l’intero apparecchio ai vapori di una pentola che bolle e fissare questo valore come UMIDITA’ 100%.

Col senno di poi si potrebbe giudicare ciò cosa facile , in ispecie se non si tiene in considerazione la forma bizzarra che, a seguito di una serie di impetuosi rimaneggiamenti, l’attrezzo aveva assunto.

Ma ciò che sembrava, a parole, una cosa banale (la pentola che bolle, i vapori, etc.. ) in pratica si rivelò un’impresa complicata.

Quando mia madre mi vide con questo macchinario bulboso sospeso sulla pentola che bolliva, pensò che volessi cuocerlo e mangiarmelo e fu cosa veramente ardua spiegare anche a lei cosa cavolo fosse una taratura e un fondo scala.

Nella foga delle spiegazioni, mi dimenticai del povero igrometro.

Ormai rattrappito e lesso, il capello di mia zia si fuse in più punti. Il destino del pesetto che vi era appeso fu ancora più atroce, inquantocchè cadde giù nell’acqua bollente, tirando giù con sé buona parte dei manovellismi.

E fu qui che mi persi d’animo.

Furibondo, distrussi l’igrometro con un calcione, ma recuperai però le parti più preziose e che sarebbero sicuramente servite per la costruzione di qualche altro apparecchio a cui stavo già pensando.

Cominciò così la lunga parabola, o meglio ancora l’iperbole, che dall’igrometro a capello mi condurrà alla scoperta di almeno una trentina di mesoni vettoriali mai visti prima, con le loro controparti assiali, e infine al meritato e tanto sospirato Premio Nobel per la Fisica che, a quanto mi dicono, non dovrebbe tardare ancora molto.1

1) Si racconta che, E. Fermi e i suoi collaboratori, per festeggiare la prima reazione nucleare controllata della storia, misero le loro firme sull'impagliatura di un fiasco di Chianti.

1MA PI 86